通電火災の予防に努めましょう!

地震等の災害によって電線の断絶などが起こり、一時的に電気の供給が止まる場合があります。その後、数時間から数日のうちに電気の供給が復旧しますが、その際に発生する火災を通電火災といいます。

通電火災の原因と危険性について

通電火災の原因はさまざまで、以下のようなことが考えられます。

- 倒れた電気器具に通電して発火

- 倒れた照明器具が通電によって発熱して周囲の可燃物に引火

- 壊れたコンセントや断線した電気配線から火花が散って引火

- ガス漏れが発生しているところに通電して引火

いずれも、初期の段階で気が付いて消火できればよいのですが、通電火災は、その家の住人が避難所に避難してから発生するケースがほとんどで、初期消火が難しく、延焼のおそれが大きいのが特徴です。阪神淡路大震災、東日本大震災の原因が判明している火災の7割が通電火災だったといわれています。

停電発生時

・停電中は電気機器のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから抜く。

・停電中に自宅から離れる際はブレーカーを落とす。

通電再開時

・給電が再開されたら、浸水などにより電化製品が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないかなど、十分に安全を確認してから電化製品を使用する。

・建物や電化製品等には外見上の損傷がなくとも、壁内の配線の損傷や電化製品内部の故障により、再通電後、長時間経過したのち火災に至ることがあるため、煙の発生などの異常を発見した際は直ちにブレーカーを落とし、消防機関に連絡する。

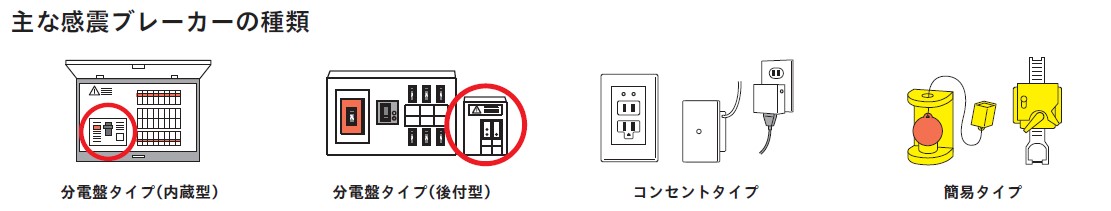

通電火災防止器具の設置

このような場合に備え、地震発生時に、自動的に電気の供給を遮断する感震ブレーカーの設置が有効です。用途に応じて数種類あり、分電盤に取り付けるタイプ、コンセントに差し込むタイプ、分電盤におもり玉を付けるタイプなどがあります。これらを設置することで出火を防止し、隣接建物等への延焼を防ぐことで、被害を減らすことができます。また、災害時の被害を未然に防ぐためにも、日ごろからご家庭で災害への対策をよろしくお願いいたします。

感震ブレーカーチラシ(内閣府・消防庁・経済産業省) (PDFファイル: 275.6KB)

このほか、日常使用している暖房器具については、対震自動消火装置や転倒OFFスイッチなどの安全装置付きのものを使用することや、地震時に可燃物の落下や転倒を防止するため、居室内の整理整頓、家具等の転倒防止を行うことも出火防止には有効です。

- この記事に関するお問い合わせ先

更新日:2025年06月05日