子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)のお知らせ

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は、平成25年4月より定期接種として実施しておりますが、同年6月より、接種後の副反応が相次いだことにより積極的な接種勧奨を差し控えておりました。その後、ワクチンの安全性及び有効性が副反応のリスクを明らかに上回ることが認められ、令和4年4月から接種の積極的勧奨が再開となりました。

子宮頸がん予防ワクチンは、2価子宮頸がん予防ワクチンと4価子宮頸がん予防ワクチンの2種類でしたが、令和5年4月1日より、9価子宮頸がん予防ワクチンが予防接種法に基づく定期予防接種として無料で接種できるようになりました。

接種対象となる方及び保護者の皆様には、子宮頸がん予防ワクチンの効果や副反応等のリスクを十分にご理解いただき、接種についてご検討ください。

対象者

定期接種対象者

小学校6年生から高校1年生に相当する年齢の女子

令和7年度においては、平成21年4月2日から平成25年4月1日生まれの方が対象です。

個別通知の発送対象者について

標準的な接種時期にあたる新中学1年生の女性及び新高校1年生と高校1年生相当の年齢の女性で接種を1回もしていない方に対し、個別に案内を送付いたします。

接種期間

定期接種対象者

小学6年生の4月1日から高校1年生相当になる年度の3月31日まで

※通常、全3回の接種が終わるまでに約6ヵ月の期間がかかります。接種を希望される場合は接種期間内に終わるよう、計画的に接種を受けましょう。

キャッチアップ接種者

キャッチアップ対象者の接種期限は令和7年3月31日まででしたが、キャッチアップ接種の期限が条件付きで延長されます。

以下の条件を満たす方は接種期限が1年間延長されます。

延長の接種対象となる条件

次の条件を満たす方が、対象となります。

・平成9年度から平成20年度生まれ(1997年4月2日から2009年4月1日生まれ)の女性

・令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回または2回接種して、接種が完了していない方

(重要)

・過去に接種したワクチン情報については母子健康手帳をご確認ください。

・9価ワクチン(シルガード)を15歳未満で開始した方は2回接種で完了となります。

無料で接種を受けれる期間

上記の条件を満たしていれば令和8年3月31日まで

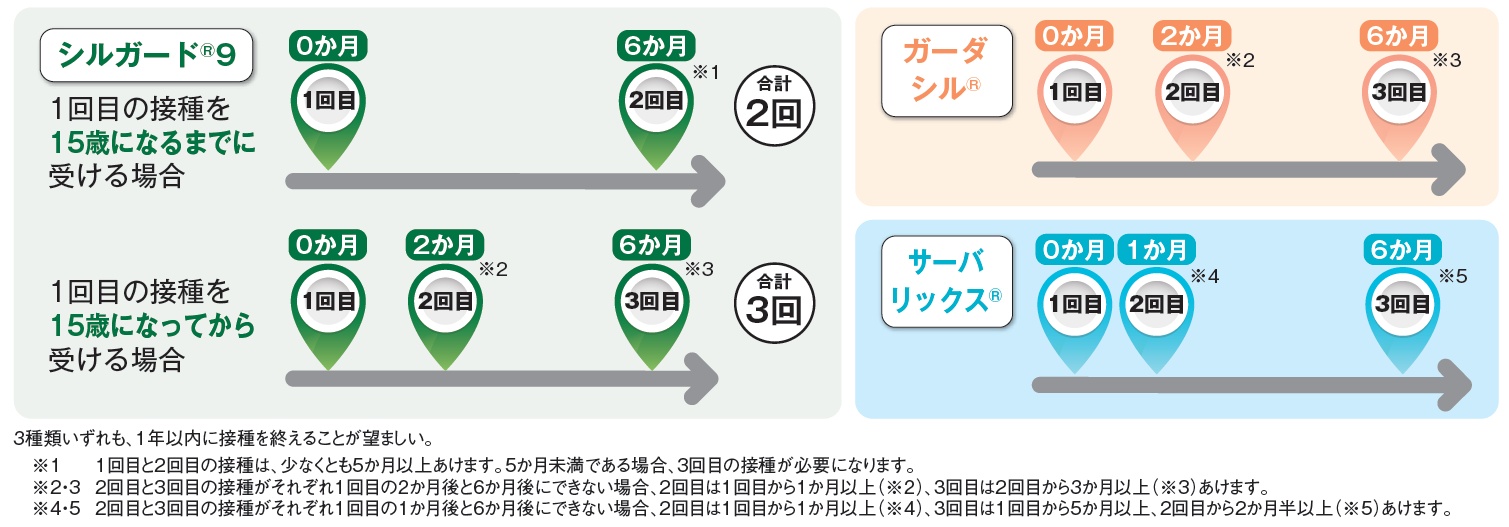

接種回数及び接種間隔

公費により無料で接種可能な子宮頸がん予防ワクチンは3種類あり、接種回数と接種間隔は以下のとおりです。なお、過去に1回又は2回のHPVワクチンの接種歴があり、長期にわたり接種を中断していた方についても、接種間隔にかかわらず、残りの回数の接種ができます。

母子健康手帳等でご確認の上、過去に接種歴のあるHPVワクチンと同一種類のワクチンをご使用ください。

ただし、過去に接種したワクチンの種類等が不明な場合は、医師と十分に相談した上で、接種を行ってください。

接種料金

無料

接種方法

1.医療機関に予約する

ワクチンの接種を受けるためには、事前に予約が必要となります。

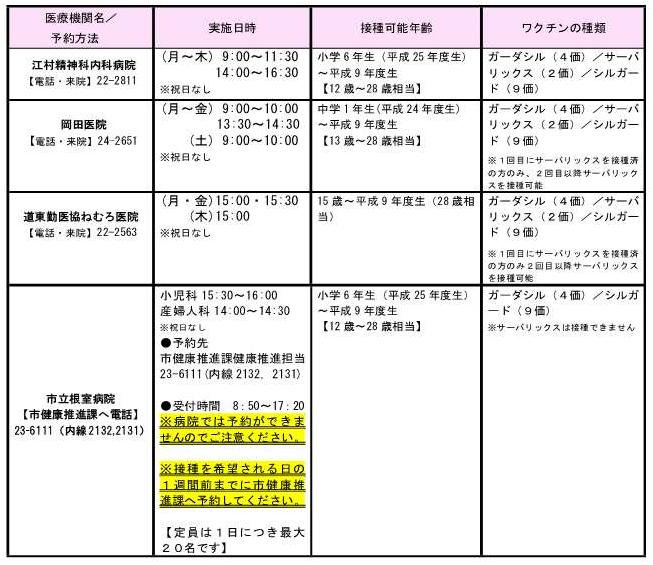

なお、医療機関によって予約方法・取扱年齢・ワクチンの種類が異なりますので、下記を必ずご確認うえ、ご予約ください。

2.接種を受ける

下記のものをお持ちになり、予約した日時に接種を受けてください。

1.予診票(必ず事前にご記入ください)

高校生以下のお子さまは、接種後の経過観察のため、保護者同伴の上で接種いただきますようお願いいたします。

2.母子手帳

HPVワクチン接種後に症状が生じた場合の対応について

子宮頸がん予防ワクチンの接種後に症状が生じた方やその保護者からの多岐にわたる相談に対応するため、下記の相談窓口を設けております。

接種後、気になる症状が出たとき

まずは、1.ワクチン接種を受けた医師へご相談ください。

(または、2.かかりつけの医師へご相談ください。)

厚生労働省では、HPVワクチンについて接種後に生じた症状(主として痛み、しびれ、脱力など)について、適切な医療を提供するため、診療協力医療機関を指定しております。協力医療機関については、下記よりご覧ください。なお、協力医療機関の受診については、接種を受けた医師、かかりつけの医師にご相談ください。

子宮頸がん予防ワクチン接種後に症状が生じた方に対する相談窓口について

HPVワクチンの接種を自費で受けた人に対する償還払いについて

HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより定期接種の対象年齢を過ぎて自費で接種した方に、接種費用の一部を償還払いいたします。

助成対象者

以下のすべてに該当する方

1.令和4年4月1日時点で根室市に住民登録がある女性

2.平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた女性

3.平成25年6月14日から令和4年3月31日までの間に、日本国内の医療機関において、自費で2価(サーバリックス)又は4価(ガーダシル)ワクチンの接種を受けた女性

助成金額

上記期間内に実費で子宮頸がん予防ワクチンを接種した金額(最大3回分)。

なお、接種した金額が不明な場合は、市が定める金額となります。

申請方法

以下の書類に必要事項を記入し、下記担当までご提出ください。

1.ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書

2.子宮頸がん予防ワクチンを接種した際の領収書等、支払った金額のわかるもの

3.子宮頸がん予防ワクチンを接種したことが分かるもの(母子手帳、予防接種済証など)

※3の予防接種を受けたことが分かる書類等がない場合、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書を接種した医療機関で作成いただければ申請可能です。

証明書の作成には文書料がかかる場合がありますが、文書料は償還払いの対象となりません。

提出先

根室市常盤町2丁目27番地 根室市健康推進課健康推進担当

TEL:0153-23-6111(内線2131、2132)

申請書様式等

20歳から2年に1回子宮頸がん検診を受けましょう

子宮頸がんに罹患する人(かかる人)は、若い年齢層で発症する割合が比較的高く、20歳代から増加しはじめ40歳代でピークを迎えるため、若いうちから検診を受け続けることが重要です。「まだ若いから大丈夫」と安心せずに、20歳を過ぎたら必ず2年に1回は子宮頸がん検診を受けましょう。

受診方法は、日時を定めて市の施設などで実施される「集団検診」、個人で予約して医療機関で受診する「個別検診」があります。

以下のファイルに、子宮頸がんについて知っていただくための情報や市の集団検診の日程・個別検診の実施機関等が掲載されておりますので、ぜひご覧ください。

20歳から2年に1回子宮頸がん検診を受けましょう (PDFファイル: 412.3KB)

参考リーフレット

【厚生労働省】小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版) (PDFファイル: 5.8MB)

【厚生労働省】小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版) (PDFファイル: 7.1MB)

厚生労働省リンク

- この記事に関するお問い合わせ先

-

健康福祉部健康推進課

〒087-8711

北海道根室市常盤町2丁目27番地

根室市役所 1階

電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692健康推進課へのお問い合わせはこちら

更新日:2025年12月22日