自主防災組織づくりのススメ

災害に強い地域づくりを目指して

自分達の地域は自分達で守る!

災害が発生した場合に被害の防止や軽減を図るためには、地域住民の連帯意識の下に自主的な防災活動が不可欠となります。

災害発生時に各自がバラバラに行動するのでは大きな効果は期待できませんが、地域住民が一致団結し、組織的に行動することによりその効果が高められます。

したがって、地域ぐるみで防災体制を確立していくことが重要となります。

そのためには防災関係機関と地域が一体となって緊密な連携をとり、万が一の災害に備えていかなければなりません。

災害につよいまちづくりを進めていくには『自分達の地域は自分達で守る』という考えを持ち、災害に備えることが大切となるため、地域で自主防災組織の結成に取り組みましょう。

日頃の活動

『いざ』というとき、みなさんの自主防災組織が十分に活躍できるように、皆さん一人ひとりが火の消し方、応急手当の心得など、防災についての正しい知識を持っていることが重要です。

自主防災組織として、あらゆる機会をとらえて、住民の皆さんがお互いに防災意識を高めあえるような活動をしましょう。

実際に被害が発生したときには、なかなか思うように身体が動かないものです。そのような時に落ち着いて安全に行動できるよう、実際に活動することに慣れておかなければなりません。

自主防災組織として、みんなでまとまり、普段から協力して防災訓練を行い、『いざ』というときに備えましょう。

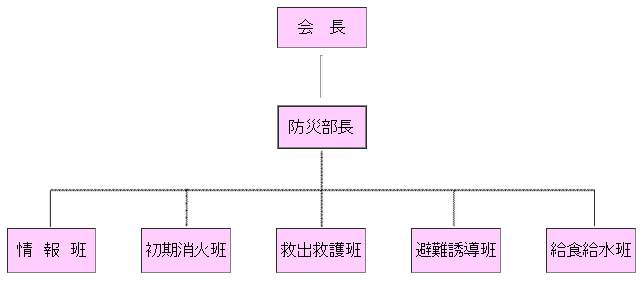

各組織の班編成と活動内容

自主防災組織が効果的に活動するためには、だれが、どのように活動するのかを決めておき、互いの関係を体系づけておくことが重要です。

自主防災組織が結成されたら各班の担当者は災害時にどのような行動をとればよいのか確認しておく必要があります。

また、平常時に訓練等を行うことで災害時の行動がより円滑に行われるという利点もあります。

なお、班編成や活動内容については下図のような例が一般的と思われますが、地域の実情に合わせて班編成を行いましょう。

自主防災組織構成例

《自主防災組織の活動内容例》【日頃の活動】

| 対策内容 | 活動内容 | 担当 |

|---|---|---|

| 情報対策 | 1.地区住民の意識啓発のために広報誌の発行等を行う 2.防災関係機関との連絡方法の確立 |

情報班 |

| 初期消火対策 | 1.地区住民に火災予防の啓発を行う 2.延焼危険地区、消防水利等を把握しておく |

初期消火班 |

| 救出救護対策 | 1.救出用資機材の保管場所の把握 2.応急手当用資機材の使用方法や負傷者の応急手当の方法について消防関係機関の指導を受け習熟しておく 3.負傷者の搬送(収容)先の確認等 |

初期消火班 |

| 避難対策 | 1.地域の危険箇所や避難地区・避難誘導ルートの把握 2.災害弱者(高齢者、障害者等)のリストアップ |

避難誘導班 |

| 給食給水対策 | 1.給食給水の方法や器具などの取り扱いの確認 | 給食給水班 |

| その他 | 1.防災訓練の実施(各班又は合同で随時実施する) 2.備蓄資機材の管理、点検 |

各班 |

| 対策内容 | 活動内容 | 担当 |

|---|---|---|

| 情報対策 | 1.負傷者や被害状況を取りまとめ市へ報告 2.応急対策等の正確な情報を各世帯へ伝達する |

情報班 |

| 初期消火対策 | 1.周辺住民の協力を求め初期消火活動を行う (ただし、火災が拡大しそうな場合は消火活動を中止し避難する) |

初期消火班班 |

| 救出救護対策 | 1.資機材を有効に活用し救出活動を行い、必要であれば消防機関に 出動要請をする 2.負傷者の応急手当の実施や医療機関・救護所への搬送 |

救出救護班 |

| 避難対策 | 1.避難状況を地域内の全ての住民に伝達するとともに、組織として 安全な行動がとれるよう避難場所まで誘導する 2.地域住民の安否を確認し総務情報班へ伝達する |

避難誘導班 |

| 給食給水対策 | 1.炊き出し活動、飲料水の確保等をするとともに食料品や救援物資の 効率的な受け入れ及び配布を行う |

給食給水班 |

- この記事に関するお問い合わせ先

更新日:2023年05月31日